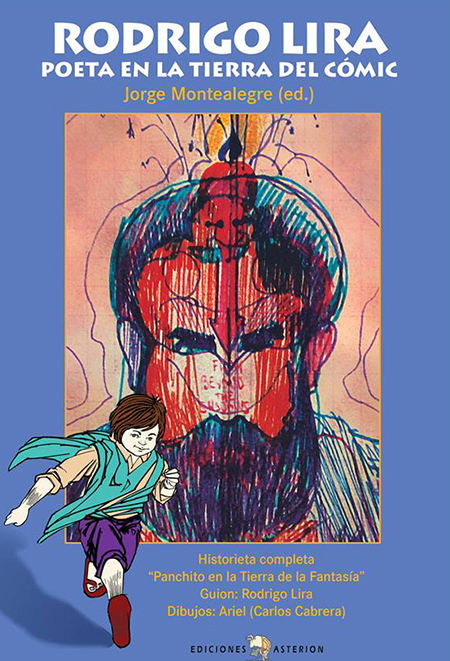

POR CARLOS REYES G.

Mi triada de poetas chilenos favoritos la forman Lihn, Hidobro y Lira, con un apartado especial para el fascinante Juan Luis Martínez. Por eso cuando Jorge Montealegre me invitó a presentar su nuevo libro de investigación: Rodrigo Lira: Poeta en la tierra del cómic, me sentí profundamente congratulado. Y es que mi relación con Lira (poeta maldito y malditamente genial) se remonta a mi adolescencia (17 o 18 años) en un liceo sanbernardino por allá por los oscuros años ochentas (Tal vez 1985 u 86) y a mi lectura de uno de sus poemas (Paradigma y expectoramiento) en un acto conmemorativo del día del profesor. Hecho que me granjeó (gracias a las cualidades y ciertas frases “soeces” del poema en cuestión y que tomé de mi lectura de la revista La Bicicleta, piublicación en la que yo colaboraba por aquellos años) los vítores de mis compañeros y una dura reprimenda del director y discusiones encontradas con mis profesores. Siempre me gustó el desenfado, esa conexión con el lector joven, esa frescura y ese retozar de Lira en la basura pop y su flirteo con ese humor tan caro a la cultura chilena que también suele colarse inesperadamente en el cine de Ruiz y en las historietas de Jodorowsky y que, a veces quiero creer, únicamente un chileno o chilena serían capaces de notar y comprender a cabalidad.

Enrique Lihn describió así a Rodrigo Lira en el libro póstumo y único volumen del poeta hasta ese momento: “Lira nos sorprendió haciendo (…) un despliegue de erudición relacionada con viejos y nuevos autores americanos de tiras cómicas y temas antiguos. Era eso: un erudito de la contracultura, del pop y del pap art; en consonancia con el atuendo y la pinta - “la pelada y las chuletas”- los anteojos de marco grueso, la gorra a lo Sherlock Holmes: un sabueso del rock o del nuevo Jazz”. La poesía de Lira, a decir del escritor Álvaro Bisama es “casi siempre un comentario a la tradición de la poesía chilena del siglo veinte”. Un poeta de la palabra, de la broma de la palabra, un malabarista de la palabra, un cronista del detritus cultural, un vate del sarcasmo a pie de página, en suma, todo un ñoño. Lo que nos lleva directamente a la historieta: Panchito en la tierra de la fantasía.

Este nuevo volumen de Jorge Montealegre, uno de los más importantes (y serios) investigadores de historieta chilena que tenemos, nos regala un trabajo fundamental, impresionante, en tanto pone bajo el reflector un hito prácticamente desconocido de nuestra historieta. El volumen comienza con un grupo de textos entre los que se cuenta un análisis del propio Montealegre y dos breves testimonios escritos por Patricio Andrade y Oscar Gacitúa.

Panchito en la tierra de la fantasía (Publicado por Ediciones Asterión y que forma parte de una colección de otros estudios sobre historieta chilena también escritos por Jorge Montealegre) es un trabajo de un, por ese entonces, desconocido Rodrigo Lira que colaboró en la revista infantil Cabrochico de la editorial Quimantú en plena Unidad Popular de Salvador Allende a comienzos de la década de 1970. La historieta se publicó en seis episodios. Historieta autoconsciente, metalingüística. Ejercicio que de algún modo lejano se emparenta con el Jodorowsky que escribió Aníbal 5 en México en 1966 y lo acerca en algo al linaje de Animal Man del escocés Grant Morrison en 1988, entre otras historietas.

No nos extrañe que Rodrigo Lira haya escrito un guión de historieta tratándose de un poeta para el que el juego visual, la disposición de la palabra sobre su soporte impreso, la tipografía, el collage, el dibujo y la estética multi-copiable de la fotocopia eran fundamentales para su escritura. El libro de Montealegre ofrece incluso una serie de ilustraciones inéditas realizadas por el propio Lira.

PAGINA 75: EL ESCRITOR REFLEXIONA.

ARIEL Y LIRA

Para su historieta, Lira hizo tándem creativo con el dibujante Carlos Cabrera, Ariel, encargado de plasmar el extraño guión de Lira en las páginas de Panchito. El trabajo de Ariel parece jugar un poco con el estilo de autores españoles como Esteban Maroto (Cuya magnífica serie de ciencia ficción, 5 X infinito, fue editado en Chile por editorial Zig Zazg e incluso con el arte de un joven Carlos Giménez en Delta 99. Trabajos que dejaron profundas marcas en la historieta hispana) Lo de Lira y Ariel es un trabajo psicodélico, experimental. (El propio Ariel confiesa, según refiere Montealegre, haber dibiujado Panchito bajo la influencia de la marihuana) El trabajo resultante es casi un juego de espejos entre la “realidad” y la fantasía, una historieta bisagra que usa viñetas sin delimitación clara e incluso de formas anómalas para el canon. Se trata de una obra que habla de un proceso de cambio en la forma de encarar (en su época) la historieta infantil chilena, aunque yo diría que se trata de una historieta más juvenil que infantil y que dialoga con una búsqueda que excede los límites del manual de instrucciones de la propia Quimantú.

Un niño campesino chileno se ve de pronto transportado a un mundo de ogros, dragones, hadas, y castillos, nada más alejado de la vía chilena al socialismo de Allende. Lo que Lira se ha propuesto en esta historieta, solo aparentemente sencilla, será desmantelar todo ese imaginario de fantasía tan ajeno a la realidad local, dinamitándolo desde dentro a partir de sus propios códigos.

Sugiero detenerse en el capítulo 3 de la historieta en que surge pro primera vez un segundo nivel narrativo en la figura de un escritor de Concepción que es el que ha creado (en la diégesis de la historieta) la historia infantil que el lector está leyendo. Es en este momento en que la historieta de Lira nos guiña el ojo como diciendo: “No se preocupen, sé perfectamente lo que soy”. Se ha vuelto auto-consciente y tiene la osadía de transformarse, de alterarse y re-escribirse a sí misma, a partir de esta toma de consciencia, impactando la “realidad” de su propio relato. Una idea osada, incluso para una revista tan peculiar y rupturista como Cabrochico. El dibujo del autor cuando ilustra el mundo “real” del escrito penquista se vuelve serio, en contraposición a la línea más caricaturesco-infantil de la aventura de Panchito en el mundo de fantasía.

En la página 75 del volumen de Montealegre, Ariel introduce una macro-viñeta de un dibujo completamente realista del escritor, que camina mientras reflexiona junto a viñetas que hablan de la guerra, la violencia y la pobreza del mundo concreto, ese mundo situado más allá de las páginas de la fantasía de Panchito. Lira y Ariel fusionan así dos mundos-estilos irreconciliables en su trabajo.

PÁGINA 89: ¡REALES, REALES, REALES!

Por otro lado, Lira y Ariel realizan con los personajes de su ficción infantil un viaje que los llevará desde la fantasía a la categoría de seres “realistas” que pasan de ser íconos de evasión a ser personas útiles a la revolución, a su proceso. Se convierten de hadas, princesas y dragones en seres que afectan la realidad como un estudiante, un docente y un obrero: “Reales, reales, reales” puede leerse como en un mantra hacia las páginas finales de la historieta (Más precisamente en la pág. 89)

Lira parece querer decirnos que las historias, las fantasías pueden afectar la realidad ¿O es más bien su deseo de que así sea? El escritor de la ficción de Panchito parece finalmente rendirse ante la evidencia de que “parece que a la gente le interesa más lo real”. He aquí otra bomba de choque de Lira. ¿Es esta conclusión una triste y lamentable constatación de Lira o es lo que él busca en realidad con su historieta? ¿Es el sueño socialista de Allende una utopía de la que se despertará el país como Panchito en la última página, preguntándose si acaso todo aquello fue real?

Montealegre destaca que Panchito bien debe inscribirse, rigurosamente hablando, como la primera obra de Rodrigo Lira antes de que haga aparición el poeta-dinamitador en que se convertirá después. Los seguidores de Lira tienen aquí un nuevo libro para degustar y los lectores de historieta y de literatura infantil, una obra que merece ser desmenuzada y por qué no, tal vez continuada.